Program Outline協働企業様向け 地域企業協働プログラムのご紹介

地域企業協働プログラム

地域企業・産業のDXの実現に向け、実践的なデジタル知識・能力を身につけたい人材と企業が協働し、

企業が抱える課題解決に取り組むプログラム

- DX推進プロジェクトの中で受講生と企業が協働して、企業が抱える実際の課題の解決を目指す、インターンシップ型プログラムです。

- 企業担当者の皆さまは、 自社の課題特定や、受講生との議論、データ提供を通じて、自組織のDX推進に取り組むことができます。

※デジタル推進人材育成プログラム「マナビDX Quest」では、ケーススタディ教育プログラムと地域企業協働プログラムを実施しています

プログラムを通じて得られることの例

-

社内のDXがなかなか進んでいなかったが、

短期・中期・長期それぞれでの

DXに向けた道筋が見えた! -

作業工数の短縮につながっただけでなく、

会社全体のDXに対する意識が変わり、

業務改善文化が根付き始めた! -

DXによるビジネスの創造にあたり、

自社になかった新しい視点を

得ることができた!

地域企業協働プログラムの特徴

-

地域ハブ団体※による

伴走支援 -

多彩なバックグラウンドの

人材と組織の実課題へ

取り組み -

組織のDXレベルは不問、

変革熱意を重視した

参加要件

※プログラム運営事業者。役割イメージは地域ハブ団体と協働企業の役割イメージを参照。

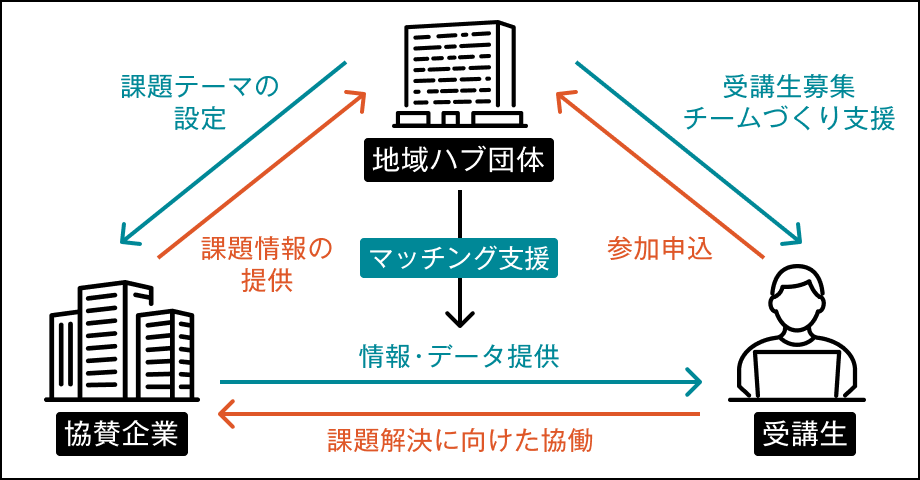

地域ハブ団体と協働企業の役割イメージ

プログラム運営者として、「地域ハブ団体」が協働企業と受講生を支援します※

- 地域ハブ団体が、協働企業のデジタルやDXに関する課題についてお聞きし、 プログラムで取り組む課題テーマを設定します。

- 案件組成後は、協働企業と連携を図りながら地域ハブ団体主体で、受講者募集や(必要に応じた)選考、受講者のチームづくり支援、協働企業と受講者のマッチングを行います。

- また、プログラム開始後も、案件の進捗管理や受講生の学びの促進、トラブル発生 時のフォローなどの伴走支援を行います。

※支援の具体的な内容は、地域ハブ団体により異なります

参加する受講生のスキルイメージ(一例)

- 目指す状態を可視化し、デジタル技術を活用して課題解決を行うスキル

- 統計や機械学習・プログラミング等の基礎スキル

参加企業の受け入れ要件※

-

事業・段階別のゴールへの理解

- あくまで「学び合い」を目的とした事業であり、必ずしも何らかの成果物が伴うものではございません

- 取り組む内容によって、プログラム期間中に達成できるゴールが異なります

- 経営者の巻き込み、主体的な検討

- 経営者・各部署の担当者の局所での議論へのご参加をお願いしております

- 受け身ではなく、主体的な議論へのご参加をお願いいたします

- 事業体制への理解

- 全国から受講生が集まるため、原則、オンライン・完全リモートで対応いただきます(協働企業・受講生の双方の合意により現地訪問も可)

- 受講生の多くは社会人のため、平日夜または休日等を含む、打ち合わせの実施となります

- 質疑応答への対応をいただきます

※ ご参加にあたっては、各プログラムの運営事業者が掲示するプライバシーポリシー及びマナビDX Quest事務局プライバシーポリシーへの同意が必要となります

過年度の成果

延べ協働参加者(2022年度以降の累計)

延べ参加企業(2022年度以降の累計)

受講生満足度(2024年度)

協働企業満足度(2024年度)

企業のデジタル化の状況に応じて設定されたゴールに対し、一定の成果を創出することができました。

- パターン1:デジタル化の可能性検討における成果

-

例 製造業A社の場合:

A社の一部部門ではDXに取り組んでいるものの、会社全体としては方向性を模索している状態。本取り組みを契機に、会社全体における課題やデジタル化が必要な領域を明確化し、取り組み指針を策定したいと考えていた。

プログラムを通じて、受講生と企業が協働して社内の業務課題を整理したうえで、受講生が社内情報の可視化や受注システムの効率化等の施策についてロードマップを策定した。例 サービス業B社の場合:

B社では、サービスの特性上、新規顧客獲得および大きな営業利益の創出が難しいことに加え、各案件に費やしている膨大なコストの効率化にも課題を感じていた。

プログラムを通じて、受講生と企業が協働してサービス価値を言語化すると共に、顧客に情報提供するため、ホームページ等を更新。また、受講生がテレアポリスト作成の自動化プログラムを提供することで工数を削減した。 - パターン2:データ分析を通じたデータ・デジタル技術の活用可能性の設計/初期的な検証

-

例 建設業C社の場合:

C社のある部門では、見積作成が特定の役職の社員に偏り、速やかな回答が困難であることに課題を感じていた。

プログラムを通じて、受講生と企業が協働して非構造的なデータを整備したうえで、過去のデータをもとに見積予測モデルを構築した(実務での活用にはより細かいデータ整備等が必要)。例 製造業Dの場合:

D社では、生産計画の調整業務における負担軽減と属人化の解消に課題を感じ、生産計画のスケジューラ導入を考えていた。

プログラムを通じて、共有データを基に受講生が“作業サイクルタイム”を予測するAIモデルを構築し、精度の高さを確認した。

また、受講生が導入に向けた数年先までのロードマップ案を策定した。 - パターン3:データ・デジタル技術を用いた新規事業検討

-

例 建設業E社の場合:

E社は、全5項目の中から新規事業を検討したいと考えていた。

プログラムを通じて、5項目のうち3項目について、受講生と企業が協働して情報共有支援システムのコンセプトを検討し、異常を検知するモデルの有効性の検証、業務支援ツールの作成を行った。例 情報通信業F社の場合:

F社は、既存データを活用し、新規事業を検討したいと考えていた。

プログラムを通じて、受講生と企業が協働して、数十件のアイデアを創出し、3件まで絞り込み、イメージを具体化した。うち1件はデプスインタビューまで実施している。

本事業をきっかけに、継続的な取り組みや新たな価値創造につながっている例もあります。

終了後のアンケートでは、9割を超える協働企業から本プログラムで提示されたネクストアクションの継続を予定している、また半数程度の協力企業から受講生チームとの継続検討を予定していると回答いただきました。

そのほか、本事業がきっかけで開発したサービスを製品化し、新規事業化および新規法人立ち上げまで至った企業や、本事業にて課題の解決方針を検討できたことを契機に、アプリ開発・導入に至り大幅なコスト削減効果を達成した企業、終了後も受講生と契約を結び継続的な取り組みを行っている企業も存在しています。

事例・インタビュー動画等

プログラム全体のスケジュール※

※ 受講生の募集開始やプログラム期間は地域ハブ団体ごとに異なります。

協働企業に主にご対応いただくこと

- ❶ 案件組成

- 地域ハブ団体へのデジタルやDX関連の課題の情報提供、データ整理

- ❸ キックオフ

- 受講生に企業の課題や想いを正確に伝えるための説明準備 (企業理念やプログラム期間中の検討内容、現状についてなど)

- ❹ 受講生との打ち合わせへの参加

- 社内関係者の巻き込み、主体的な議論への参加、受講生からの問い合わせへのタイムリーな回答、必要なデータの提供

- ❷ ❺ ❻

- プログラムにより実施いただく内容が異なるため、詳細は地域ハブ団体にお問い合わせください